de ÉLISE GIRARD (France – Allemagne – Japon – Suisse)

2024 / 1h35

Avec: Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara, August Diehl

Synopsis: Sidonie se rend au Japon à l’occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères… Surtout lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec son mari, disparu depuis plusieurs années !

Synopsis: Sidonie se rend au Japon à l’occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères… Surtout lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec son mari, disparu depuis plusieurs années !

Le point de vue de Rodolphe (groupe Programmation)

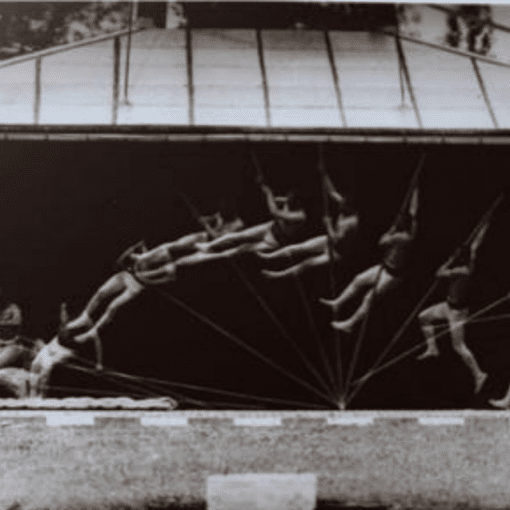

“Un joli film sensible qui est sans doute la plus belle réussite d’Elise Girard qui nous avait habitué jusque-là à des mini-comédies vaguement Romehrienne et branchouilles. Certes le film n’est pas parfait mais il a une sincérité et une mélancolie qui finissent par nous convaincre. Le film est en deux parties (sans que ce soit annoncé comme tel). La première jouant sur les différences culturelles de cette écrivaine qui se retrouve à Osaka privée de tous ses repères. On a donc quelques scènes au burlesque discret (Elle doit aimer Tati) puisqu’elles ont lieu dans des grands espaces assez froids et impersonnels (aéroport, grand hôtel…). Avec la rencontre de son éditeur (très) japonais qui lui rappelle la réserve qu’elle doit avoir dans ce pays où l’on n’expose pas ses sentiments. La cinéaste joue avec les images du Japon : Le mont Fuji, les cerisiers en fleurs, les petits jardins zen… Une très belle et pudique idylle naitra malgré tout entre ces deux êtres blessés par le deuil, l’incommunicabilité. C’est là qu’arrivera la seconde partie du film très réussie avec le fantôme du défunt mari. Donnant lieu à de belles scènes malgré tout économes en effets jusqu’à un final émovant sur cette même tonalité « japonaise » de discrétion et de pudeur (Voir la belle idée de scène d’amour en images arrêtées). Pour ceux qui voudraient s’économiser la lecture de ce compte-rendu on pourrait synthétiser par : 50% Lost in translation / 50% Hiroshima mon amour ou 100% : Sidonie, mon amour lost in Osaka !”

ENTRETIEN AVEC ÉLISE GIRARD (Scénariste, Réalisatrice)

Sidonie au Japon est votre troisième long-métrage. Le premier, tourné en 2010, s’appelait Belleville Tokyo. Votre intérêt pour le Japon vient de loin…

Belleville Tokyo est en fait un film entièrement français, dans lequel le héros ment à sa compagne, prétendant qu’il part au Japon pour le travail alors qu’il va se cacher d’elle tout près, dans le quartier parisien de Belleville. Les deux lieux du titre nomment respectivement la réalité (Belleville) et la fiction (Tokyo). Dans ce premier film, le Japon n’est qu’un pays fantasmé, comme il l’est souvent pour les cinéphiles. Moi-même, lorsque j’étais l’attachée de presse des cinémas Action, j’ai travaillé à la ressortie de

nombreux films classiques japonais – réalisés par Ozu, par Mizoguchi, par Naruse – : mon premier rapport avec ce pays est donc lui aussi lié au cinéma.

C’est pourtant bien grâce à Belleville Tokyo que vous avez pu réellement découvrir le Japon.

A l’occasion de la sortie japonaise de Belleville Tokyo, j’ai en effet été invitée par le distributeur local à y passer une semaine, entre Osaka, Kyoto et Tokyo. A l’époque je n’avais jamais mis les pieds en Asie… Ce séjour assez bref a été extrêmement important et déroutant pour moi. J’étais la seule Française, entourée de nombreux Japonais. Comme il arrive au personnage de Sidonie, j’ai rencontré des journalistes, donné des conférences de presse, fait l’expérience toujours bizarre de la traduction entre le français et le japonais.

Au cours de cette semaine j’ai été saisie par l’étrangeté du Japon, par le fait que tout y fonctionne comme chez nous, mais pas de la même façon. Le silence m’a également frappée, ainsi que la délicatesse des gens. Ce fut une semaine d’émotions très riches mais aussi très neuves. Des émotions liées à mille choses, aussi bien aux lieux qu’à la nourriture, à la texture des aliments…

Sans savoir exactement pourquoi sur le moment, ce voyage m’a bouleversée. J’ai commencé à mieux comprendre lorsque je suis rentrée à Paris. J’ai noté ce qui m’était arrivé là-bas, tout ce que j’avais ressenti. Il le fallait : d’une manière générale j’ai besoin

de transposer ce que je vis. L’idée d’un film est venue assez vite. Et j’ai mieux compris pourquoi j’avais été si émue. C’est à l’occasion de ce voyage que, pour la première fois peut-être, j’ai effectué un retour sur moi-même. Ce retour était lié à Belleville Tokyo, inspiré de ma propre expérience, et auquel je revenais comme pour la dernière

fois, deux ans après sa sortie en France. Mais il était lié aussi au fait de me trouver soudain loin de ma vie, à la fois géographiquement et mentalement. J’ai réalisé qu’au fond, je m’en étais mieux sortie que je ne le croyais. Et, par la même occasion, j’ai réalisé que le cinéma pouvait justement avoir cette vertu : aider à vivre et à comprendre ce qu’on a vécu.

Vous parlez du cinéma à la fois comme rapport à une expérience vécue et transposition de cette expérience. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là ?

Chaque film que je fais procède de la volonté de transposer ou de transcrire un sentiment afin de mieux le comprendre. Pour Drôles d’oiseaux, j’avais envie qu’on voit tout ce qui, dans une histoire d’amour, n’est d’ordinaire pas montré, tout ce que

les ellipses ont coutume d’enjamber : les petites choses, les silences, le sentiment qui s’installe… Pour Sidonie au Japon, j’ai eu envie de saisir ce qui se passe lorsqu’on est soudain déplacé loin de chez soi : c’est ce qui arrive à mon héroïne, elle effectue moins un voyage qu’elle n’est, soudain, déplacée. C’est exactement ce que, moi, j’ai

ressenti là-bas.

J’ai retrouvé cette émotion avec une grande force lorsque j’ai entendu Isabelle Huppert prononcer les phrases que j’avais écrites et qui correspondaient à cette sensation bizarre de déplacement, d’incompréhension. J’aime dire qu’en général je ne comprends pas grand-chose à ce qui m’arrive. Je ne vois pas cela comme un

handicap. Au contraire, la difficulté de comprendre, l’incompréhension sont des choses qui me plaisent beaucoup ! Mais j’aime aussi qu’il soit possible de sortir de cette incompréhension par un détour qui peut être la fiction, le cinéma.

Après ce premier séjour de 2013, quand êtes-vous retournée au Japon ?

J’y suis retournée une première fois en 2017, six mois après la sortie de Drôles d’oiseaux, dans le cadre d’une bourse Louis Lumière Hors les Murs de l’Institut Français. J’ai passé un mois et demi à Kyoto. C’est là que j’ai écrit le scénario de Sidonie au Japon. Je me suis inspirée de mon expérience tout en procédant à des changements, notamment en termes d’itinéraire. Comme je voulais que Sidonie soit aussi confrontée au Japon très moderne, je suis allée sur l’île de Naoshima, où j’ai visité le fameux musée Benesse construit par l’architecte Tadao Ando. Je suis retournée une nouvelle fois au Japon début 2019 pour le casting puis en août 2021, le tournage devant commencer en septembre. Hélas, la pandémie nous a obligés à tout annuler au dernier moment. Finalement nous avons pu tourner entre juin et juillet 2022. Un tournage épuisant : d’abord le Japon, puis en France pour trois jours, puis en Allemagne quinze jours, puis à nouveau la France pour finir. Le premier plan du

film, chez Sidonie quand elle hésite à partir, est le dernier que nous avons tourné.

Sidonie au Japon est donc un film à la fois français, japonais et allemand.

Le projet a été initié avec la productrice japonaise Michiko Yoshitake, connue en France notamment pour avoir travaillé avec Nobuhiro Suwa. Nous avons obtenu l’équivalent de l’Avance sur Recettes japonaise. Michiko est décédée en juin 2019.

Sentant sa santé décliner, par prudence elle avait tenu à s’associer à Sébastien Haguenauer, devenu donc notre producteur français. Nous avons aussi un coproducteur allemand, Felix von Boehm, ainsi qu’une coproductrice suisse et un producteur japonais.

Pour revenir au personnage de Sidonie, vous n’avez pas seulement modifié son itinéraire par rapport au vôtre, mais aussi son âge et sa profession. Pourquoi ?

Je voulais un personnage qui, comme moi lors de mon premier séjour japonais, puisse se retourner sur son passé. Mais il me fallait un passé plus riche et plus imposant que le mien, un passé qui se prête mieux à la fiction. J’ai imaginé un personnage d’écrivaine française qui a connu à un moment de sa vie une grande célébrité avant de décider d’arrêter d’écrire – pour ce dernier aspect, ma fascination pour l’itinéraire de l’écrivain américain JD Salinger a sans doute joué. Il restait à prendre cette femme, à la déplacer au Japon et à observer ce qui allait se produire, comme si j’allais me

livrer à une expérimentation sur elle, sur son corps et sur son visage en particulier…

Et vous avez décidé de confronter cette ex-écrivaine au fantôme de son mari.

C’est une chose qui m’est venue de ce premier séjour : confrontée à l’étrangeté du pays, j’ai compris pourquoi les fantômes sont si nombreux dans le cinéma japonais.

J’ai eu envie d’un fantôme pour mon film, à cette différence près que je voulais un fantôme à l’occidental, plus proche de celui, interprété par Rex Harrison, dans Le Fantôme de Madame Muir de Mankiewicz, que de ceux, effrayants, des films d’Akira

Kurosawa. Lors de mon séjour de 2017, une amie m’a invitée à diner chez sa mère. La table était mise pour quatre, et nous étions en effet quatre à manger : le quatrième n’était autre que le mari, mort depuis des années. La mère de mon amie avait besoin de ce fantôme pour apaiser son malheur. Tout le monde, autour d’elle, trouvait cela

parfaitement normal. C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’un fantôme tranquille et même cool, confronté à une personne vivante qui, elle, ne l’est pas du tout ! J’aimais cette inversion. Cette « normalité » rejoint une conviction très forte chez moi : la mort n’efface nullement les liens que nous avons avec les disparus.

Dans votre film, les apparitions du fantôme d’Antoine sont en effet traitées très simplement, très naturellement.

Nous avons utilisé des fonds verts, puis nous avons incrusté Antoine aux côtés de Sidonie. Isabelle Huppert a donc joué seule. Et c’est moi qui, tant bien que mal, m’efforçais de lui donner la réplique. J’étais ravie de pouvoir travailler avec des fonds verts, car ils m’ont permis de sortir du réalisme, par exemple en montrant le même

arrière-plan des deux côtés de la voiture, lorsque Sidonie et Kenzo sont en taxi sur l’île de Naoshima.

D’une manière générale, j’ai essayé de faire en sorte que l’exotisme et l’étrangeté liés au Japon aillent de pair avec un minimalisme. Le Japon qu’on voit dans Sidonie au Japon est très différent de celui que tout le monde connaît, ce pays soi-disant frénétique dont le passage piéton du carrefour Shibuya – le plus grand et le plus

fréquenté du monde – reste le symbole. Je montre un Japon silencieux, calme, à la fois étrange et comme plat. Cela correspond à mon expérience du pays. Et c’est aussi parce que, pour moi, l’étrangeté n’est pas inquiétante. Bien sûr j’ai essayé de

comprendre le Japon, mais d’un autre côté : je n’ai aucun problème avec le fait de ne pas comprendre. Nous ne comprenons d’ailleurs pas plus les Japonais qu’eux ne nous comprennent. Ils nous trouvent bizarres, considèrent que, fondamentalement, nous dérangeons… Cela me va très bien, cela peut donner des choses très intéressantes

et très drôles. C’est pourquoi j’aime les accents étrangers : ils donnent une matière à cette incompréhension à laquelle je suis attachée. Je ne dis pas que les accents constituent un aspect central du film, ils en sont plutôt un des secrets. Reste que Sidonie va d’un accent à un autre, de l’accent allemand de son mari décédé, Antoine,

à l’accent japonais de son éditeur, Kenzo. Cela fait partie des choses qui me plaisent et m’amusent beaucoup. Je crois beaucoup aux passages en général. Et beaucoup, en particulier, aux passages d’un homme à un autre. Antoine réapparaît pour mieux partir, ses apparitions permettent que Sidonie s’intéresse à Kenzo. Un homme en cache un autre. C’était déjà le cas dans Drôles d’oiseaux, où le militant joué par Pascal Cervo finit par apparaître comme l’équivalent, jeune, de Georges que joue Jean Sorel : ils sont la même personne, la même figure de militant à quarante ans d’écart. Ici, tant que Sidonie n’en a pas fini avec son deuil d’Antoine, elle est incapable de rencontrer quelqu’un d’autre. C’est aussi une conception très japonaise. Tant qu’une femme est prise par un homme, elle ne peut pas avoir un autre homme. On peut donc penser qu’il s’agit seulement d’apparitions mentales. On peut aussi imaginer que c’est Antoine qui ouvre les fenêtres, qui place la valise de Sidonie au bas de l’escalier, afin de favoriser le rapprochement avec Kenzo.

Pour quelles raisons avez-vous choisi l’acteur allemand August Diehl pour interpréter Antoine, le mari défunt de Sidonie ?

D’abord à cause de son physique très étrange… J’ai découvert August Diehl dans Diamant noir d’Arthur Harari. Je l’ai revu dans Une vie cachée de Terrence Malick.

D’un film à l’autre il n’a pas du tout la même tête ni le même âge. August est aussi très occidental, avec des grands yeux, il est à la fois inquiétant et angélique. En le rencontrant, j’ai retrouvé cela, et j’ai découvert que c’est quelqu’un de très vivant et de très drôle. August a vécu en France étant enfant. Il parle parfaitement français. Il

joue au cinéma mais aussi au théâtre. Isabelle et lui ont d’ailleurs réalisé qu’à l’époque de La Pianiste, il jouait dans le théâtre où plusieurs scènes du film de Michael Haneke sont tournées !

Comment avez-vous choisi Tsuyoshi Ihara pour le rôle de Kenzo ?

En mars 2019, nous avons fait un casting à Tokyo. J’ai vu toutes les stars japonaises. Je voulais quelqu’un d’impressionnant physiquement. Tsuyoshi Ihara est très beau. Il est très grand, alors qu’Isabelle Huppert est plutôt petite : ce contraste me plaisait

beaucoup. Tsuyoshi est très connu : il joue dans des films, des séries, il chante, il est mannequin, c’est l’égérie de Yohji Yamamoto… Il doit avoir une soixantaine d’années, mais il ne les fait pas : lui aussi est sans âge. Vivant en partie à Los Angeles, il parle anglais, ce qui a facilité nos échanges, et facilité aussi l’apprentissage des dialogues

français. J’aime beaucoup l’étrange façon de parler de Kenzo. Dans Drôles d’oiseaux déjà, Georges parlait bizarrement. J’aime qu’au cinéma les personnages ne parlent pas comme dans la vie. J’aime que cela soit une musique. J’adore les dialogues, j’aime les écrire et j’aime les entendre. Tsuyoshi et moi avons beaucoup répété via

Skype, ce qui m’a permis de le guider vers la musique dont je parlais…

Le désir de faire appel à Isabelle Huppert pour le rôle principal était-il présent dès le départ ?

Je connaissais Isabelle Huppert par l’intermédiaire de sa fille, Lolita Chammah, héroïne de Drôles d’oiseaux. À cette occasion je l’avais rencontrée plusieurs fois de façon informelle, presque familiale. Mon envie de travailler avec elle est d’abord liée à cela, au fait que ce n’est pas à elle comme comédienne que j’ai d’abord eu affaire

personnellement. Ma perception est donc assez différente de la perception moyenne.

La femme – Isabelle Huppert – que je connais est très drôle, très chaleureuse, très énergique, pas impressionnante du tout. J’ai parfois retrouvé chez elle un type d’énergie que je peux avoir.

Je voulais une actrice très française, afin de souligner le contraste avec Kenzo.

D’abord je n’ai pas osé lui proposer … J’ai hésité pendant un an. Et puis le choix a fini par s’imposer. Tous ceux qui lisaient le scénario pensaient spontanément à elle.

Elle a dit oui tout de suite. J’avais un peu peur avant le tournage, peur d’avoir affaire, dans le travail, à quelqu’un de très différent de celle que je connaissais. Ce n’est pas le cas. Dès les essais de costumes, j’ai senti qu’elle avait tout compris. Très tôt, devançant mes craintes, elle m’a dit qu’elle ferait tout pour que je puisse réaliser le film que j’ai dans la tête. Et en effet elle a tout fait, elle a même consenti à ce que nous tournions des plans au petit matin, en secret, sans autorisation, dans le Shinkansen, le TGV japonais. Isabelle s’adapte à tout sans essayer de transformer quoi que ce soit. Elle se met entre vos mains et se laisse faire. Elle adore jouer. Elle adore les plateaux de cinéma. Il lui est arrivé de dormir sur les décors, et dans le film, quand on voit Sidonie dormir, à Naoshima, à l’hôtel, elle dort vraiment. Et puis en travaillant on comprend une chose simple : c’est une star, elle a en effet quelque chose de plus.

Quand elle regarde vers le hors-champ, on imagine tout ce qu’elle voit, elle fait partie de ces actrices dont le visage est comme un paysage…

Un dernier mot, à propos du titre. On dirait celui d’un conte pour enfants. Pourquoi ?

J’ai choisi le prénom Sidonie car c’était celui de Colette, mon écrivaine de chevet, qui a commencé en écrivant ses Claudine. L’idée du titre est inspirée par elle mais aussi un peu par Pauline à la plage d’Eric Rohmer, qui n’est pas vraiment un film pour enfants !