Pas de critique chronologique sur chacun des films visionnés, mais mon appréciation personnelle selon la section.

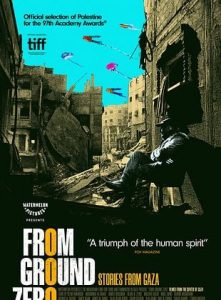

Dans ce festival (40 avant premières, 20 films restaurés) j’ai privilégié la section «du côté de la Palestine» dont j’ai visionné 8 films (entre courts et long métrages). De cette section 3 films dominent: «From Ground Zero» est un ensemble de 20 courts métrages tournés par 20 réalisateurs sur le terrain de Gaza. Tous ces films sont excellents, portant un regard sur la réalité quotidienne -certes documentaires- mais qui révèlent la grande créativité qui est au cœur de la culture palestinienne que l’on veut effacer. Il y a l’acte d’écrire qui permet de garder l’espoir, pour témoigner de ce désir de survivre et qui peut se concrétiser par une bouteille jetée à la mer. Une autre réalisatrice (il y en a beaucoup) choisit de positiver en entraînant ses compagnons dans la musique et la chanson. Une autre interrompt son tournage parce que sa famille est morte dans un bombardement. L’émotion est toujours palpable que ce soit à partir de marionnettes ou de dessins d’enfants. Cinématographiquement, beaucoup de maîtrise de la part ces jeunes réalisateurs qui, dans des conditions difficiles, nous font leurs réflexions, leurs émotions avec un peu de moyens. Ce film est passé au cinéma Les 400 Coups ce printemps.

Dans ce festival (40 avant premières, 20 films restaurés) j’ai privilégié la section «du côté de la Palestine» dont j’ai visionné 8 films (entre courts et long métrages). De cette section 3 films dominent: «From Ground Zero» est un ensemble de 20 courts métrages tournés par 20 réalisateurs sur le terrain de Gaza. Tous ces films sont excellents, portant un regard sur la réalité quotidienne -certes documentaires- mais qui révèlent la grande créativité qui est au cœur de la culture palestinienne que l’on veut effacer. Il y a l’acte d’écrire qui permet de garder l’espoir, pour témoigner de ce désir de survivre et qui peut se concrétiser par une bouteille jetée à la mer. Une autre réalisatrice (il y en a beaucoup) choisit de positiver en entraînant ses compagnons dans la musique et la chanson. Une autre interrompt son tournage parce que sa famille est morte dans un bombardement. L’émotion est toujours palpable que ce soit à partir de marionnettes ou de dessins d’enfants. Cinématographiquement, beaucoup de maîtrise de la part ces jeunes réalisateurs qui, dans des conditions difficiles, nous font leurs réflexions, leurs émotions avec un peu de moyens. Ce film est passé au cinéma Les 400 Coups ce printemps.

Je trouve l’ensemble de ces courts métrages plus forts émotionnellement et esthétiquement que «No other land» visionné par la suite (qui a obtenu l’Oscar 2025), et a le grand mérite de nous montrer l’avancée des colonisations en Cisjordanie.

«Little Palestine journal d’un siège » a été tourné de 2013 à 2015 dans le plus vaste camp palestinien de Syrie à Yarmouk. Tous les habitants ont été enfermés par Bachar, aide humanitaire bloquée par les Syriens. La population a été affamée, abandonnée. Le jeune Abdallah Al Katib a pris une caméra (2013-2015) et au milieu des manifestations, des tentatives de sorties, a filmé soit en plans larges, soit en plans rapprochés sur les enfants des oasis de survie et sur les visages fermés, résignés des vieux abandonnés à la maison et sans médicament. Encore un exemple de ces jeunes prêts à tenir une caméra dans les pires conditions. Le film nous renvoie à la situation actuelle des Gazaouis et je pense que c’est pour cela que les spectateurs, sidérés, n’ont pas applaudi.

Je le verrais bien (1h20) dans une programmation rapide (s’il sort en salle) avec le magnifique court métrage (34 minutes) remarqué à Clermont Ferrand 2025. «Up shot» de Matia Hain (2024) a été une pépite reconnue par beaucoup pour la beauté des plans dans l’oliveraie où travaillent deux vieux. Ensuite plan fixe des deux vieux au repas où ils échangent des nouvelles reçues téléphoniquement de leurs enfants. Rythme lent du quotidien puis chute inattendue avec l’arrivée d’un inconnu. Remarqué à Clermont Ferrand, il est disponible sur Arte.TV. Ces 34 minutes étaient programmées avec « Une orange de Jaffa« ( 27′) une tranche de vie au quotidien. Un jeune homme tente de rejoindre Jérusalem alors que le check point ne laisse pas passer les hommes jeunes. Rencontre de ce jeune avec un vieux chauffeur de taxi. Moins fort cinématographiquement mais pas à négliger.

« 200 mètres » de Amieen Nayfeh . Une famille séparée par le Mur israélien, un enfant à l’hôpital que le père voulait rejoindre avec un passeur. Le thème pouvait être intéressant mais un galimatia de scénario qui alourdit inutilement.

«Fièvre méditerranéenne» de Maha Haj, une fiction. Une rencontre et une amitié improbable qui s’établit entre un Palestinien dépressif et un Israélien hyperactif,

«Chronique d’Haifa» de Sandar Copti. Scénario confus à mon avis. Des jeunes de milieu aisé s’aiment mais appartiennent à des communautés différentes. Les familles sont opposées au mariage. Un film avec des moyens mais qui ne laisse aucune émotion.

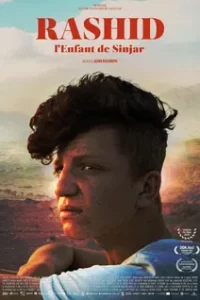

Section «Au cœur du doc». Un film sur la réalité des yesidis à partir de l’histoire d’un adolescent «Rashid l’enfant de Sinjar» de Jasna Krajinovic, L’enfant (16 ans) rescapé des camps de Daesh, a retrouvé au milieu des réfugiés sa famille et tente, entre rêve et sentiment d’impuissance sociale, d’envisager un avenir. Lui et son frère ont été rachetés par leur père, alors que leur sœur reste aux mains des islamistes. A plusieurs reprises le garçon prononce le mot de génocide et d’absence de sécurité pour sa communauté. Le cinéaste slovène réussit à donner, à partir du cas d’un individu , la dimension universelle de la souffrance des ethnies ou communautés indésirables dans leur propre pays. De là naît l’émotion au plus près de ce garçon qui cherche une voie dans l’impasse où il doit survivre,

Section «Au cœur du doc». Un film sur la réalité des yesidis à partir de l’histoire d’un adolescent «Rashid l’enfant de Sinjar» de Jasna Krajinovic, L’enfant (16 ans) rescapé des camps de Daesh, a retrouvé au milieu des réfugiés sa famille et tente, entre rêve et sentiment d’impuissance sociale, d’envisager un avenir. Lui et son frère ont été rachetés par leur père, alors que leur sœur reste aux mains des islamistes. A plusieurs reprises le garçon prononce le mot de génocide et d’absence de sécurité pour sa communauté. Le cinéaste slovène réussit à donner, à partir du cas d’un individu , la dimension universelle de la souffrance des ethnies ou communautés indésirables dans leur propre pays. De là naît l’émotion au plus près de ce garçon qui cherche une voie dans l’impasse où il doit survivre,

Dans les avant- premières visionnées dans «Ici et Ailleurs» je le retiendrai. Ce ne serait pas le cas de «Oui» de Nadav Lapid (sortie le 17 novembre), cinéaste israélien très prisé dans les médias parisiens. Beaucoup d’argent pour une mise en scène des fêtes de riches israéliens à quelques kilomètres des bombardements sur Gaza. Un animateur musicien Y. se sent mal à l’aise dans sa nécessité de s’exhiber corps et âme. Une mise en scène survoltée dans une ambiance musicale violente. Un personnage nullement perceptible.

Dans la même section, retour en Irak avec «le gâteau du Président» de Hasan Hadi. Sortie 4 février 2026. Caméra d’Or pour ce premier long métrage qui nous ramène dans un village, sous la dictature de Saddam Hussein. Dans des espaces lagunaires magnifiques il y a la misère, la corruption. Et violence même au sein de l’école. Scénario simple: chaque année pour l’anniversaire du Président, deux enfants sont tirés au sort l’un pour apporter des fruits, l’autre pour fabriquer la pâtisserie. La petite fille, que sa grand-mère veut abandonner en ville, va lui échapper et continuer sa quête des ingrédients. Aidée du garçon plus enclin au vol, la fillette Lamia et son coq affrontent la lâcheté des adultes avec la fraîcheur et la sérénité de ses 9 ans. Toutes les péripéties de la quête des enfants génèrent des rythmes différents avec toujours en arrière fond le mercantilisme, la corruption, les bassesses qu’engendre une dictature. De l’émotion, une dimension de fable qui laisse une profonde impression.

Dans la même section, retour en Irak avec «le gâteau du Président» de Hasan Hadi. Sortie 4 février 2026. Caméra d’Or pour ce premier long métrage qui nous ramène dans un village, sous la dictature de Saddam Hussein. Dans des espaces lagunaires magnifiques il y a la misère, la corruption. Et violence même au sein de l’école. Scénario simple: chaque année pour l’anniversaire du Président, deux enfants sont tirés au sort l’un pour apporter des fruits, l’autre pour fabriquer la pâtisserie. La petite fille, que sa grand-mère veut abandonner en ville, va lui échapper et continuer sa quête des ingrédients. Aidée du garçon plus enclin au vol, la fillette Lamia et son coq affrontent la lâcheté des adultes avec la fraîcheur et la sérénité de ses 9 ans. Toutes les péripéties de la quête des enfants génèrent des rythmes différents avec toujours en arrière fond le mercantilisme, la corruption, les bassesses qu’engendre une dictature. De l’émotion, une dimension de fable qui laisse une profonde impression.

Remarqué à Venise en 2024 «A feu doux» de Sarah Friedland (Section Orizzonti Meilleure réalisation – 1er film – meilleure actrice). Un film américain qui a ému les spectateurs. Entrée en résidence médicalisée d’une femme octogénaire pleine d’amour de la vie et de la cuisine, mais atteinte d’Alzheimer. La cinéaste américaine a travaillé pendant 4 ans dans ce type d’unité sanitaire. Le personnage de Ruth (Kathleen Chaflant) est au centre d’une quotidienneté pleine de péripéties. Aucun pathos ou mièvrerie, le spectateur est laissé à réfléchir à ces moments de vie appelées à sombrer. Un film qui suscite émotion et réflexion et devrait trouver son public en salle.

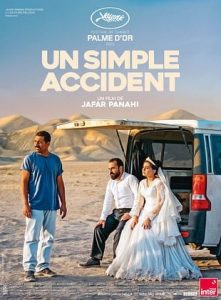

2 films iraniens très attendus «Un simple accident» de Jafar Panahi, la Palme d’Or cannoise 2025. Une famille part en vacances, panne réparée dans un garage de nuit, puis nous sommes entraînés sur une autre route où un homme heurte un piéton et l’emporte dans son véhicule. De là s’enchaînent rencontres et éléments d’un thriller. L’accidenté est neutralisé, mais il s’agit pour le protagoniste de le faire reconnaître. Vont se retrouver dans la camionnette diverses personnes dont d’anciennes détenues ou détenus qui veulent être sûr d’identifier le blessé comme tortionnaire. Que faire de l’homme? La mise en scène est simple, alternance de plans en voiture et dans des lieux solitaires. Le spectateur est appelé à combler des non-dits pour comprendre les comportements des nombreux personnages. A la fin de ce road movie aux allures macabres, faut-il exécuter le tortionnaire ou rester humains au risque d’être de nouveau emprisonnés? Ce film sortira en sortie nationale le 1° octobre au 400 Coups.

2 films iraniens très attendus «Un simple accident» de Jafar Panahi, la Palme d’Or cannoise 2025. Une famille part en vacances, panne réparée dans un garage de nuit, puis nous sommes entraînés sur une autre route où un homme heurte un piéton et l’emporte dans son véhicule. De là s’enchaînent rencontres et éléments d’un thriller. L’accidenté est neutralisé, mais il s’agit pour le protagoniste de le faire reconnaître. Vont se retrouver dans la camionnette diverses personnes dont d’anciennes détenues ou détenus qui veulent être sûr d’identifier le blessé comme tortionnaire. Que faire de l’homme? La mise en scène est simple, alternance de plans en voiture et dans des lieux solitaires. Le spectateur est appelé à combler des non-dits pour comprendre les comportements des nombreux personnages. A la fin de ce road movie aux allures macabres, faut-il exécuter le tortionnaire ou rester humains au risque d’être de nouveau emprisonnés? Ce film sortira en sortie nationale le 1° octobre au 400 Coups.

En avant-première, autre film iranien, moins choral, «La femme qui en savait trop» de Nader Saievar, prix du public à Venise 2024 (Orizzonti). Belle première séquence de danse sous la direction d’une jeune femme qui est sous la direction d’une vieille femme, ancienne chorégraphe. Lorsque la jeune femme rentre chez elle, son mari exige qu’elle quitte son activité. Encore une fois un scénario dans le milieu familial avec le poids de la tradition. Encore une fois l’intervention du thriller, la jeune femme a été assassinée – aux dires du mari parce qu’elle avait un amant. La vieille femme essaye de faire condamner le mari pour révéler la vérité et rendre sa dignité à la jeune femme. L’ensemble est peu convaincant sinon le fait que l’homme, personnalité politique, est intouchable.

La rétrospective Barbara Stanwyck (1907-1990) qui a tourné avec les grands cinéastes de l’époque. «Boule de feu» de Howard Hawks (1941) est une comédie éblouissante, pleine de rebondissements, la protagoniste bouleversant la vue des vieux scientifiques en plein colloque. Un merveilleux moment.

Rétrospective Edward Yang (1947-2007). Toute le monde se souvient du film «YiYi» avec cet adorable gamin. Actuellement (depuis le 16 juillet) reprise en salle des films de ce réalisateur taïwanais qui a su exprimer le mal être d’une jeunesse entre tradition et modernité comme dans «Taipei story» (1995).

La section «Hommages» a permis à beaucoup de spectateurs de découvrir Christian Petzold, présent sur le Festival.

La section «Hommages» a permis à beaucoup de spectateurs de découvrir Christian Petzold, présent sur le Festival.

«Barbara» (2012) est un magnifique film à la mise en scène sobre, qui nous plonge dans l’ambiance étouffante de la RDA. La narration nous permet de cerner des personnages au passé que l’on découvre peu à peu. Magnifique interprétation et tonalité humaniste dans un monde où l’espionnage est maître. Un Ours d’Argent 2012 mérité.

Son dernier film «Miroir n° 3» sort le 24 août (en sortie nationale au cinéma Les 400 Coups). Ce sera une opportunité de faire mieux connaître ce cinéaste allemand.

L’hommage à Almodovar m’a permis de revoir «Femmes au bord de la crise de nerfs» (1988) et de découvrir des films moins connus: Dans les ténèbres» (1983) les obsessions et fantasmes dans une communauté de religieuses. La mauvaise éducation» (2004) les conséquences des abus sexuels des prêtres dans un collège. Une occasion de voir les films qui révèlent un cinéaste qui aborde des thèmes très différents avec toujours une grande maîtrise.

Dans la section «d’hier à aujourd’hui» «La Dame aux Camélias» de Bolognini (1981) avec une jeune Isabelle Huppert.

Un Festival à la programmation très variée qui peut plaire à un public plus large en permettant à des jeunes de découvrir des films du patrimoine.

Plus de 80 000 spectateurs cette année (du 27 juin au 5 juillet)

Prochain Festival 2026 du 26 juin au 4 juillet

Odile Orsini